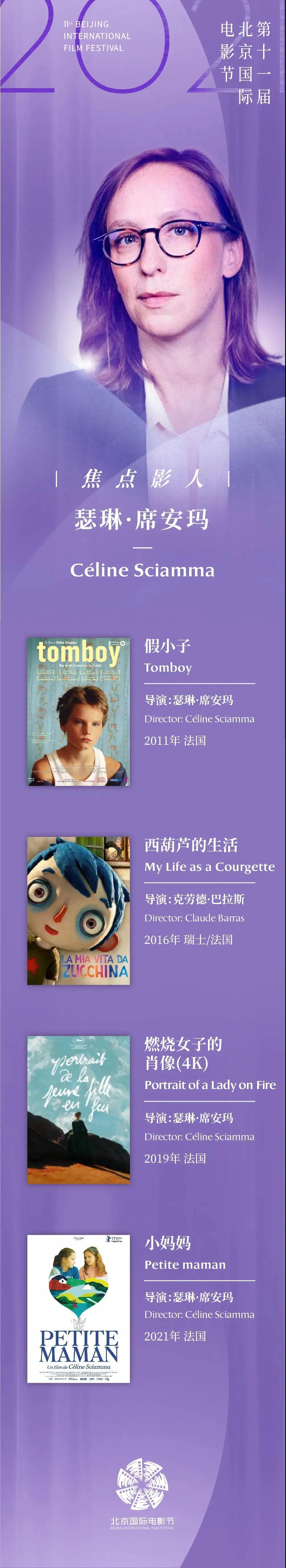

要说近年来最引人关注的女性导演,瑟琳·席安玛Céline Sciamma一定榜上有名。这位法国导演迄今为止已自编自导了五部长片且频频为其他电影撰写剧本。

本届北京国际电影节“北京展映”专题聚焦瑟琳·席安玛,放映由她自编自导的三部影片,以及她参与编剧的作品,其中既包括今年在国际电影节展大放异彩的新作——入围柏林主竞赛单元的《小妈妈》,也有十年前斩获柏林电影节泰迪熊奖评审团奖的《假小子》。《燃烧女子的肖像》(4K)和《西葫芦的生活》也均是国际电影节的宠儿,备受好评。

瑟琳·席安玛(右一)与《燃烧女子的肖像》演员

瑟琳·席安玛在写给《视与听》( Sight andSound)的一篇文章里提到,她从小在家里就感受到浓厚的电影氛围,祖母带着她一起看了各种歌舞片、美国喜剧片和古典好莱坞电影:“13岁的时候,我的人生规划就是为了买电影票而挣钱。”。

瑟琳·席安玛还写道,在自己长大的地方有一家叫作“乌托邦”的艺术影院,在看完了基耶斯洛夫斯基的《蓝白红三部曲之蓝》之后,她萌生了自己执导电影的想法。

2001年,瑟琳·席安玛考入法国国家高等影像与声音职业学院(LaFémis)进修,与让·雷诺阿、安哲罗普洛斯、路易·马勒等大师成为校友。作为毕业作品,瑟琳·席安玛交出了她的第一部原创剧本——《水仙花开》。一年多后,她就将这个故事搬上了大银幕。《水仙花开》讲述了三名练习花样游泳的青春期女孩的少女心事,在国际电影节上一鸣惊人。

《水仙花开》WaterLilies (2007)

凭借出道之作,瑟琳·席安玛打破了大众对以往青少年题材电影的印象。而探讨青少年世界和自我认知也是她后续作品中的两大主题,当然还有她不变的女性视角。

2011年的《假小子》中,我们可以看到瑟琳·席安玛投射在努力寻求身份认同的女主角劳拉身上的温柔目光。影片展现了青少年成长电影中少见的一面——那些在青春期边缘徘徊的微妙时刻,以及穿插于其中的困境和诱惑。

《假小子》Tomboy(2011)

到了第三部长片《女孩帮》,瑟琳·席安玛开始探索青春期向成年人的过渡。影片延续了前两部作品有关欲望和打破社会规训的主题,在展现非裔女孩自我解放的同时,也向观众揭示了束缚着她们的社会压力。瑟琳·席安玛曾在采访中表示,《女孩帮》是她的最后一部青春成长电影。此片也与《水仙花开》和《假小子》一起,成为她的“成长岁月三部曲”。

《女孩帮》之后,瑟琳·席安玛陆续与其他导演合作撰写剧本,其中最特别的一部就是定格动画《西葫芦的生活》。该片改编自法国作家基尔·帕里斯的小说《笋瓜自传》,剧本由瑟琳·席安玛和导演克劳德·巴拉斯共同执笔。故事讲述的同样是童年的失落和青春期的发轫,以及成长所伴随的取舍。

瑟琳·席安玛与《西葫芦的生活》导演克劳德·巴拉斯

《西葫芦的生活》MyLife as a Courgette(2016)

时隔五年回归导筒,瑟琳·席安玛别出心裁地将《燃烧女子的肖像》的背景放在十八世纪的一个城堡,通过画家与模特之间的互相凝视与暧昧动态,打破了“男性凝视”的传统,为这个女性故事赋予了更多张力。

戴锦华老师评价本片:

“那种通常把女性解释为一个被动的悲剧的承受者的惯例,在这里完全被抹除,而换上了一个主动的、主导的对命运的选择和对悲剧的坦坦荡荡的承担。”

《燃烧女子的肖像》Portraitof a Lady on Fire (2019)

到了最新作品《小妈妈》,瑟琳·席安玛又重回儿童的纯真视角。八岁的奈莉经历了外婆的逝世与母亲的出走,席安玛以此展开了一次跨世代的对话,探索了母女作为亲密关系的基石。除了席安玛擅长的领域之外,《小妈妈》也关乎普遍存在于人类内心深处的恐惧,感情之弦的断裂,以及情感缺失在心里留下的空洞。

《小妈妈》Petitemaman(2021)

瑟琳·席安玛曾说:“总是有人问我这样的问题:‘作为一名女性电影人是怎样的?’我更希望人们问我作为一名电影人是怎么样的。”

诚然,席安玛的电影绝不止于对女性的思考。她通过对女性的突出展现,去审视和反思今天人们面对性别议题的僵化方式,从而鼓励观众重新出发,去寻找、定义一种全新的视角。