电影美术大师霍廷霄、叶锦添主讲电影美术公开课,共话东方美学的视觉呈现

作为构建电影视觉世界的基石,电影美术通过色彩与空间等元素的精妙设计,将剧本文字转化为银幕画面,为电影赋予了可触可感的皮肤。它不仅是叙事的视觉化表达,更是文化符号与时代精神的可见载体。从简单的白布背景到突破性的艺术创造,从一砖一瓦的实景搭建到数字技术的虚拟重构,电影美术始终在技术与美学的交织中展现出强大的生命力与创造力。

第十五届北京国际电影节邀请两位殿堂级美术指导大师:中国电影家协会副主席、中国电影美术学会会长霍廷霄与中国香港美术指导、服装设计师、视觉艺术家叶锦添,以“国韵光影:电影视觉中的东方美学”为主题,探讨他们是如何从中国传统文化中汲取视觉设计灵感,不断传承与创新,推动中国电影美术从传统工艺向现代工业的蜕变。

霍廷霄曾五次获得中国电影金鸡奖最佳美术奖、两次获得中国香港电影金像奖最佳美术指导奖,是中国电影美术的领军人物。他的美术功底深厚,对中国传统文化有着敏锐的洞察,创作经历涵盖不同类型的电影。

霍廷霄获中国电影金鸡奖最佳美术奖

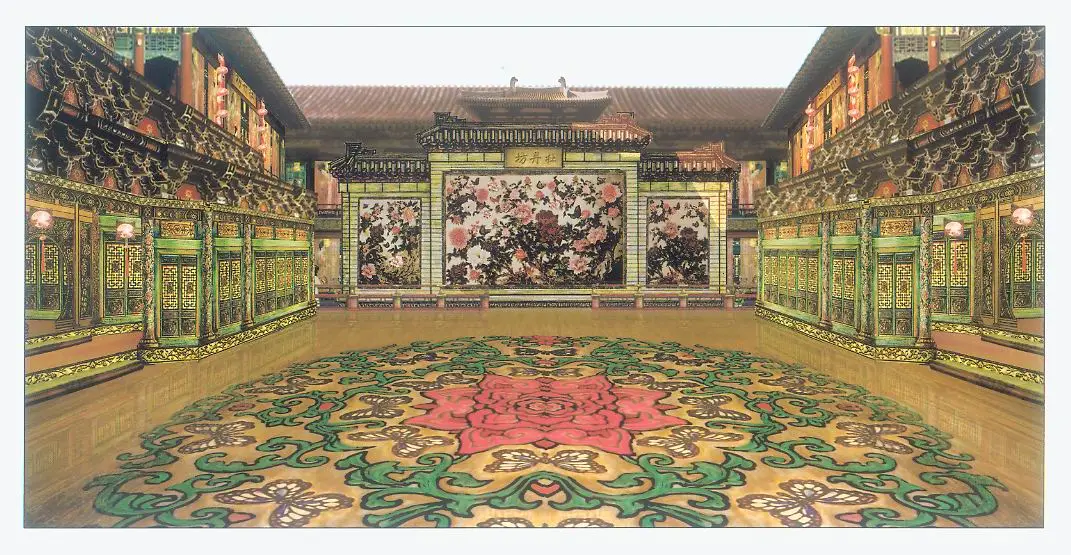

20世纪80年代,中国电影美术仍以写实为主,场景多依托于实体搭建,功能局限于“还原真实”。而霍廷霄在东方武侠大片《英雄》《十面埋伏》中,以颠覆性手法将色彩升华为叙事语言——赤红象征杀伐与欲望,碧蓝隐喻永恒与孤独,纯白承载悲剧与虚无。此外,敦煌壁画风格的“牡丹坊”也打破了传统布景逻辑,把原本只是“背景板”的武侠场景,升级成了能传递深意的视觉符号。霍廷霄与张艺谋导演的合作不仅凭借前所未有的视觉呈现与叙事手法拉开了“中国大片时代”的帷幕,更标志着电影美术从“还原现实”转向“创造现实”。

《十面埋伏》 牡丹坊

此后,霍廷霄在现实主义题材电影中仍持续探索电影美学本体。在《唐山大地震》中,“道具参与叙事”的美学理念逐渐体现,电影美术在霍廷霄这一批电影工作者的手中逐渐走向成熟。进入新主流电影时期,主旋律电影追求人物思想性、视觉艺术性和市场商业性的融合。霍廷霄基于早期在八一电影制片厂的战争片拍摄经验,为当代主旋律电影注入全新活力与生机。在《长津湖》中,霍廷霄运用场景造型实现了视觉转调:江南水乡的温婉与朝鲜战场的肃杀形成强烈对比,为当代新主流电影提供了宝贵的美学参照。在屡次尝试与挑战中,从传统布景到色彩叙事,霍廷霄不断重塑着电影美术的叙事维度。

《英雄》剧照

如果说霍廷霄重塑了中国电影美术的叙事维度,那么叶锦添则用技术重新定义了东方美学的表达边界。作为首位获得奥斯卡最佳艺术指导奖的华人艺术家,叶锦添致力于“新东方美学”的探索。

叶锦添获奥斯卡最佳艺术指导奖

自《卧虎藏龙》以来,他便成为推动中国电影美术国际化的重要力量。在其早期作品《卧虎藏龙》《胭脂扣》《风声》中,叶锦添精心设计服饰、道具,淋漓尽致地体现了角色性格特质及人物内心情感。武者的长衫、民国的旗袍成为塑造角色、营造氛围的重要视觉符号。20世纪90年代后,叶锦添的电影轨迹扩展到更广阔的华语世界。《小城之春》《无极》《赤壁》……叶锦添总能精准捕捉不同电影作者的叙事需求,为不同电影打造出风格鲜明的视觉体系。

《卧虎藏龙》剧照

随着电影工业的全球化演进,叶锦添巧用数字技术重构东方意象。《封神三部曲》中他利用数字特效和虚拟拍摄技术重构历史画面,以本土化的美学设计传递出属于中国的历史想象,使得传统东方美学符号在现代电影语境中焕发新生。从《赤壁》铠甲的手工錾刻到《封神三部曲》中法器的数字生成,他的创作轨迹恰是中国电影美术从“工匠精神”迈向“技术赋能”的缩影,推动了华语电影从现实主义到浪漫符号化,再到国际化表达的多重转型。

《封神三部曲》场景设计图

作为电影美术领域的杰出代表,霍廷霄和叶锦添将在本次公开课上回顾多年来宝贵的从业经历,解读如何以极致色彩和空间布景叙事丰富中国传统文化意蕴,揭秘如何在数字时代重新定义东方美学。这场跨越古典艺术章法与未来数字技术的对话将带领观众深入了解电影美术行业,共鉴新东方美学的视觉建构法。