反法西斯战争胜利80 周年特刊|永不褪色的记忆,光影镌刻的民族魂

在胶片定格的方寸之间,在黑白交织的光影深处,流淌着一条永不干涸的记忆长河。

那是1931年至1945年间,四万万同胞用血肉筑起的长城,是中华儿女以生命书写的壮烈史诗。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在这个特别的时刻,北京国际电影节特别推介系列抗日战争题材影片,在光影中回望峥嵘岁月,忆先辈们是如何用血肉筑成我们新的长城。

当银幕亮起,那些沉睡的历史骤然苏醒,向我们诉说着一个民族最深的伤痛与最炽热的抗争。

一、觉醒的号角:白山黑水间的第一声呐喊

1932年,孙瑜在九·一八事变发生后创作了《野玫瑰》的故事,开拍之时又发生了上海一·二八事变。这部电影是中国最早宣传团结抗日的影片之一,银幕上王人美那双含泪的眼眸,仿佛穿透时光凝视着今天的我们。孙瑜导演或许不会想到,他镜头里那个最终走上街头奔赴革命浪潮的少女,会成为一代人的图腾。

《野玫瑰》

第十一届北京国际电影节特别展映了珍稀影片《挣扎》,这是我国最早的有声片之一,也是天一公司仅存的较为完整的一部影片。这部电影拍摄于1933年,此时日本帝国主义的侵略加剧,文化界掀起了抗日热潮。影片深刻反映了当时的社会冲突,积极宣传抗日救国,激励整个民族进行反帝斗争。

《挣扎》

同样在第十一届北京国际电影节的“特展:庆祝中国共产党成立100周年”单元,展映了郑君里执导的影片《聂耳》,这一届北影节主竞赛单元评委陈坤也曾在电影《国歌》中饰演聂耳。这两部电影都借由艺术创作,完成了一段对民族史诗的深情回望,以旋律为枪炮,音符为弹药,将一首歌化作刺破黑暗的号角,冲向胜利的黎明。

《聂耳》

二、热泪与热血:黄河怒吼时的银幕记忆

1937年7月7日卢沟桥的枪声,标志着日本帝国主义发动全面侵华战争,也标志着中国全民族抗战的开端,由此开辟了世界反法西斯战争的东方主战场。电影《七七事变》以卢沟桥畔的枪声为叙事原点,将镜头对准了中国全面抗战的爆发时刻。这部由李前宽、肖桂云执导的历史巨制,不仅再现了宛平城头的硝烟,更通过抗日将领的血肉之躯,叩响了中华民族生死存亡的警世钟。

《七七事变》

第十四届北京国际电影节广东电影产业推介会上亮相的纪录片《同学们》,聚焦鲜为人知的抗日战争中华南教育界的故事。更多人知道的是迁向云南的西南联大,而不知道在华南地区,也有着一段峥嵘往事。以国立中山大学、私立岭南大学为代表的一批华南名校,毅然踏上了教育长征之路。这场跨越五岭山脉的学术迁徙,不仅是中国抗战教育史上的壮丽篇章,更彰显了知识分子在民族危亡之际的文化坚守。同样是本届广东电影产业推介会上的影片《坪石先生》,正是这段历史背景下的故事,当时迁往粤北坪石坚持教学的老师们,被称为“坪石先生”,这部电影已于8月15日正式上映。

《坪石先生》

1937年末到1938年初,发生了举世震惊的南京大屠杀惨案。电影《南京照相馆》以1937年南京大屠杀为背景,通过一家小小照相馆的视角,展现了那段黑暗历史中的个体挣扎与人性光辉。影片没有宏大的战争场面,而是聚焦于普通人在极端环境下的生存与抉择,以细腻的叙事和克制的镜头语言,让观众感受到历史的沉重与人性的温度。这部电影已于7月25日正式上映。

《南京照相馆》

第九届北京国际电影节主竞赛“天坛奖”入围影片,也是开幕片《音乐家》,展现了冼星海的生平故事。而影片全球首映的时间,选在了2019年4月13日,也是冼星海创作的《黄河大合唱》80年前延安首演的日子。电影中冼星海受到中共中央派遣,前往苏联为抗战纪录片《延安与八路军》进行配乐和后期制作。延安电影团是共产党成立的第一个电影机构,也开创了人民新闻纪录电影事业,而《延安与八路军》正是延安电影团拍摄的第一部电影作品。《音乐家》最珍贵的地方,在于它超越了简单的传记片框架,探讨了艺术与战争、个人与时代的关系。冼星海的困境,是一个艺术家的困境,也是一个时代的缩影。当祖国烽火连天,自己却困在遥远的异乡,音乐成了他唯一能带回故土的“武器”。

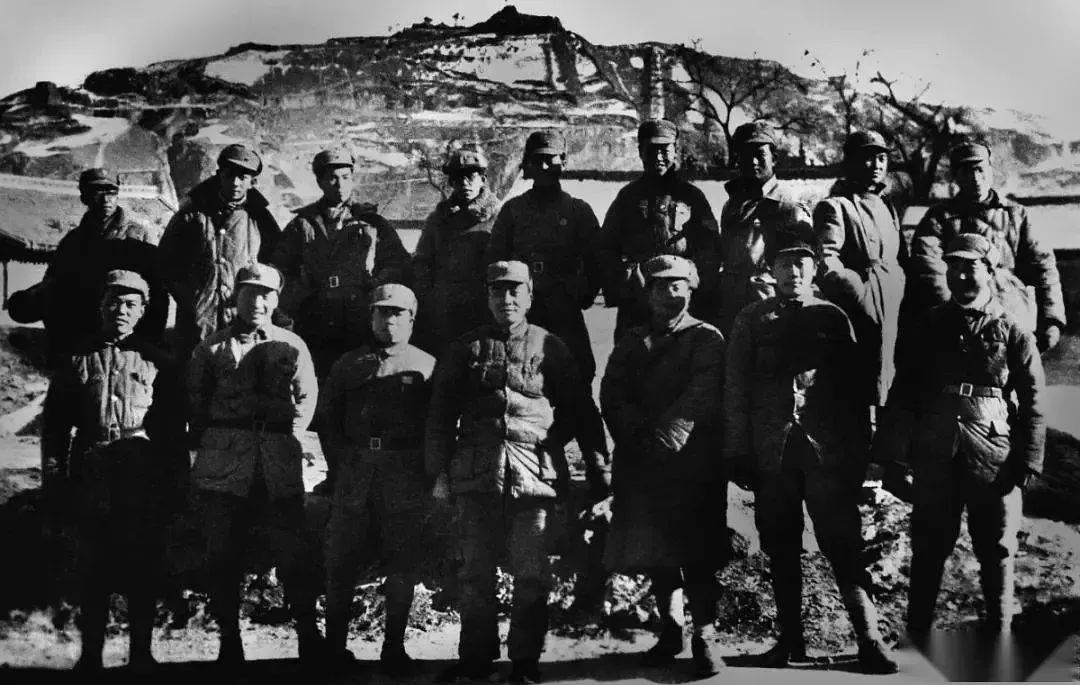

《延安与八路军》

我们也不能忘记,日军的种种罪行,留下的痛苦伤疤。郭柯导演的纪录片《二十二》以近乎凝视的镜头,记录了中国大陆最后22位公开身份的“慰安妇”幸存者的日常生活。没有煽情的配乐,没有激烈的控诉,影片以极度克制的影像语言,将这些老人晚年的生活片段平静呈现。这种平静之下,却涌动着历史的惊涛骇浪,那些被战争机器碾碎的人生,那些被刻意遮蔽的记忆,在镜头前展现出令人窒息的重量。在2023年,出镜的22位老人,已经全部离世,她们没有等到道歉。

《二十二》

三、永不熄灭的火种:大地深处的抗争传奇

程耳执导的《无名》讲述的是40年代上海沦为孤岛后的地下抗日故事,历史在这部电影里,不是教科书上线条分明的宏大叙事,而化作无数个没有名字的暗角里闪烁的微光,以其独特的叙事美学完成了一次对“无名者”的深情凝视。那些没有在历史纪念碑上留下姓名的男男女女,他们的恐惧与勇气、算计与牺牲、背叛与忠诚,构成了战争史册中最动人的注脚。在今年北影节“造梦奇境”电影视效单元,《无名》获得历史\年代类最佳视效电影推优荣誉,《无名》的视觉总监王晓伟在获奖感言里说到,“视效是让历史细节可见的魔法”,正是有了电影人的精心创作,我们才能身临其境那个战火纷飞的年代。

《无名》

由管虎、费振翔联合执导的电影《东极岛》,已于8月8日全国上映,这个故事改编自二战期间的真实历史事件,1942年“里斯本丸沉船事件”。日军将1816名英军战俘关押在货轮中,并在船只遭袭后下令封舱,企图让所有战俘葬身海底。危急时刻,中国渔民不顾日军炮火威胁,驾驶简陋渔船冲向沉船海域,展开了一场惊心动魄的国际营救行动。《东极岛》不仅是一部战争片,更是一曲关于勇气、善良与人性光辉的史诗。主创团队精益求精,力求让这段被遗忘的历史重见天日。

《东极岛》

根据1942年杜立特空袭后,浙江军民救助64名美军飞行员的真实事件,双金棕榈得主、第七届北京国际电影节评委会主席比利·奥古斯特拍摄了影片《烽火芳菲》。导演以西方人文视角诗意化呈现抗战,江南烟雨与暴力场景形成鲜明对比,并展现出战争中最平凡的普通人的勇气与坚守

《烽火芳菲》

四、正义的黎明:东京法庭上的中国声音

2006年高群书执导的《东京审判》,以1946年开始的远东国际军事法庭对日本战犯的审判为叙事核心,在银幕上重建了这场关乎人类文明底线的世纪审判。影片通过法庭辩论与历史闪回的交织,不仅再现了二战结束后复杂的国际政治角力,更叩击着一个永恒命题:当战争机器停止运转后,法律如何为暴行定价?民族情绪与司法理性又该如何平衡?这部电影最重要的价值,或许不在于它重现了什么,而在于它提醒我们记住了什么,东京审判未能完成的正义,需要持续的历史警惕来守护。

《东京审判》

今天,当我们重温这些胶片上的抗战记忆时,银幕里的炮火与银幕外的霓虹形成奇妙的重叠。这些电影不仅是历史的记录者,更是民族精神的传承者。它们告诉我们:那些在战火中消逝的生命,从未真正离去——他们化作胶片上的光影,化作教科书里的铅字,化作清明时节的细雨,永远守护着这片他们用热血浇灌的土地。

在这光影交织的记忆长河里,每一朵浪花都在诉说,有些历史,必须用心灵去铭记;有些精神,值得用生命去传承。当灯光亮起,银幕变暗,那些滚烫的热泪与铿锵的誓言,终将化作我们前行路上不灭的星火。