揭秘“无界∞沉浸”创作密码:艺术家如何用前沿技术颠覆传统叙事?(下)

当数字技术消融现实与虚拟的边界,电影不再局限于银幕,而是化作一场包裹感官的时空漫游。第十五届北京国际电影节“无界∞沉浸单元”的展映已于4月18日正式启动,将持续至4月27日,展映地点位于北京市西城区车公庄大街4号新华1949文化金融创新产业园5幢(南馆)与7幢(北馆)。观众可在猫眼平台购票或在现场直接购票,通过VR、AR、MR、环幕、三折幕、影像交互装置等多元技术形态,体验“无界影院”、“沉浸空间·无界影像”两大板块的佳作。

“无界∞沉浸单元”的佳作呈现,离不开参展艺术家们的创作和打磨。在这场技术与艺术的共生实验中,创作者们对自我表达、空间设计、感官交互及叙事革新等议题都有深入思考,并体现在了作品的方方面面。本文将带来单元内六位艺术家关于作品创作缘起、如何通过沉浸式的表达构建未来叙事及技术如何变革美学语言等问题的思考,希望能通过这些真知灼见,凸显作品的价值和意义。

问题一:请简单介绍一下您的作品,是什么样的机缘使您创作了这部作品?

问题二:您的作品在空间、感官、交互等方面打破了传统电影叙事的边界,沉浸艺术如何构建未来影像叙事?

(以姓名首字母排序)

回答一:我的作品《图恩格尔》来自于未来考古的一种创作方法,源于我们当下所关注的一些社会现实和热点,尤其是对于环境的保护,以及生产物再利用的关注。我们会看到废弃电子产品已经成为一个全世界瞩目的,影响未来世界环境保护的焦点,因此我从这个主题出发,创作了一个AIGC微电影,畅想了未来世界中存在的一个部落,以他们独特的信仰和精神力量,以及科技成果去平复人类世界的创伤。我期待能够以一种非常超现实的体验,将观众带入到未来的世界中,去感受并深入思考人类与科技的关系。

回答二:沉浸式影像既继承了已有的叙事性镜头语言,即通过镜头去讲故事,又因其广域视角所呈现出的散点性与包裹性特征,而在某种程度上赋予了观众更大的自主权,在沉浸式影像构建的虚拟世界中去探索更多的可能性。对于艺术家而言,一方面需要在整个叙事的过程中引入其意在传达的观念和叙事线索,另一方面则需要巧妙地构建各种各样吸引并引导观众探索这个世界的动机,由此形成了一种良性的互动模式,也正是未来影像发展的一种趋势和新的可能性。

《图恩格尔》展映现场

点击看大图

《图恩格尔》视频

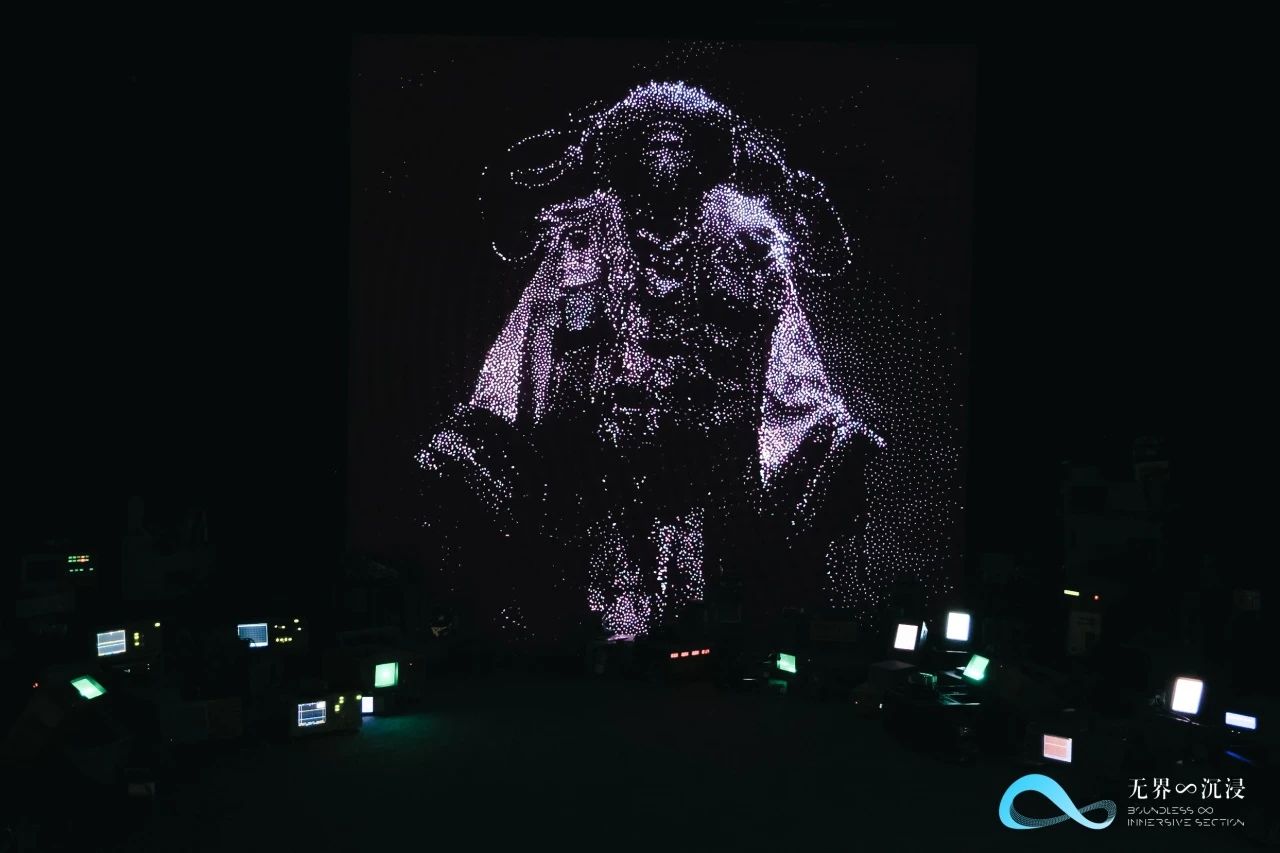

回答一:《人工智能无限电影(AI-IF)项目》开始于2017年,最早是与哈佛大学和MIT几位博士生一起开发的,后来又继续与香港科技大学冯雁老师团队一起继续开发到了目前的版本。这个项目是艺术家与人工智能科学家合作开发的,没有导演、编剧、摄影师或演员等参与的实时电影生成系统。

回答二:这件作品首次展出是在2021年的平遥国际电影节上,我们与团队对外发布了可以与观众交互的AI电影版本。观众在电脑页面上挑选一个电影类型(战争、爱情、科幻、犯罪和实验),并给出希望的片长,再通过输入关键词或句子,即可生成由AI出品的永不重复的电影。播放中,观众还可以输入新词汇来改变电影中的角色和叙事情节。2023年在上海前滩太古里的一个临街的大屏幕上,展期一共22天,我们就24小时播放,一共播了826小时的不间断生成的、永不重复的实时生成电影。

《人工智能无限电影(AI-IF)项目》展映现场

点击看大图

《人工智能无限电影(AI-IF)项目》视频

回答一:准确地说,这部诗意影像《非未来》是一封写给所有漂泊者的信。这些年,我总在深夜作画——台灯下,铅笔划过宣纸的沙沙声像极了这座城市的心跳。那些迷失的小鹿、飘飞的银杏叶,都是我从地铁站的人群、写字楼的玻璃幕墙里看到的影子。它们让我想起自己的《悬阈三部曲》《永恒之无》里被霓虹吞噬的舞者,《虚妄之瞳》中长满数据藤蔓的钟表,《无根之人》抱着枯萎盆栽的异乡客……他们都在追问同一个问题:当科技把我们变成精密的零件,谁来保管灵魂里那簇微弱的烛火?

创作《非未来》时,我把自己关在工作室三个月。窗外的梧桐树黄了又绿,我却在宣纸上打孔——用针尖戳出无数细小的黑洞,再让数字光影从孔隙里渗进来。这像极了我们的生活:传统笔触是扎在土地里的根,科技洪流是扑面而来的风,而我们是被撕扯的枝丫。有天凌晨三点,画到那只在城市森林迷失方向而孤苦无依的小鹿时,我突然听见宣纸裂开的脆响——原来那些被我们丢弃的手工温度,才是抵抗异化的锚点。

黄渤策展的“无界∞沉浸”像一束光,照亮了我藏在画稿里的执念。那些深夜在湖北美院画室摇晃的台灯,那些被学生问“教授您为什么不用数位板”的困惑,此刻都变成了作品里的光斑。如果说孤独三部曲是叩问,那么《非未来》就是答案:真正的未来不该是冰冷的代码,而是能让迷途的鹿在钢筋森林里,依然找到苔藓生长的地方。

回答二:《非未来》的叙事构建源于对传统线性叙事的解构与沉浸式美学的融合。我的创作逻辑是通过三种维度的交织实现未来叙事的突破:

第一,空间叙事的多重性。《非未来》以“纸上手绘与板绘托起赛博都市骨骼”的视觉矛盾(如手绘线条与3D建模的碰撞),构建了物理与数字空间的叠合。高楼棱角与飘落银杏的并置,既是地志层的现实映射,也是心理层的隐喻——这种非线性的空间拼贴,让观众在科技景观与人性痕迹的张力中自主探索叙事意义,类似数字文旅中“感官沉浸”与“想象沉浸”的共生;

第二,感官交互的隐喻性。传统电影中观众是被动的“聆听者”,而《非未来》通过媒介混合(如铅笔颤抖的线条、数字洪流的光污染)制造感官冲突,迫使观众成为“二次创造者”。例如迷途小鹿与飞行器的对峙画面,既是对算法驯化的视觉诘问,也通过手绘质感邀请观众触摸“未被代码覆盖的体温”——这种交互不依赖技术接口,而是通过艺术语言的通感设计实现精神参与;

第三,未来性的逆向建构。作品以“非未来”为名,实则是用反乌托邦表象追问真正的进步。霓虹森林中飘飞的落叶、苔藓上的铅笔痕迹,这些非技术完美主义的细节,构成了对“未来叙事”的修正:它拒绝让科技成为叙事的唯一主语,而是通过水墨与数字的共生关系,提出“科技应照见归途”的叙事内核——这种批判性重构,与沉浸式艺术中“多声部叙事”的平等对话理念不谋而合;

其实,《非未来》的叙事如同其名——它不预言未来,而是用媒介的杂交性(水墨/数字)、感官的对抗性(炫目/震颤)、空间的辩证性(云端/根系)构建了一个可触摸的思想实验场。在这里,未来影像叙事不再是单向度的技术奇观,而是让观众在“金属轨迹与铅笔颤抖”的荒诞诗行间,重新发现自己在文明进程中的坐标。

《非未来》展映现场

点击看大图

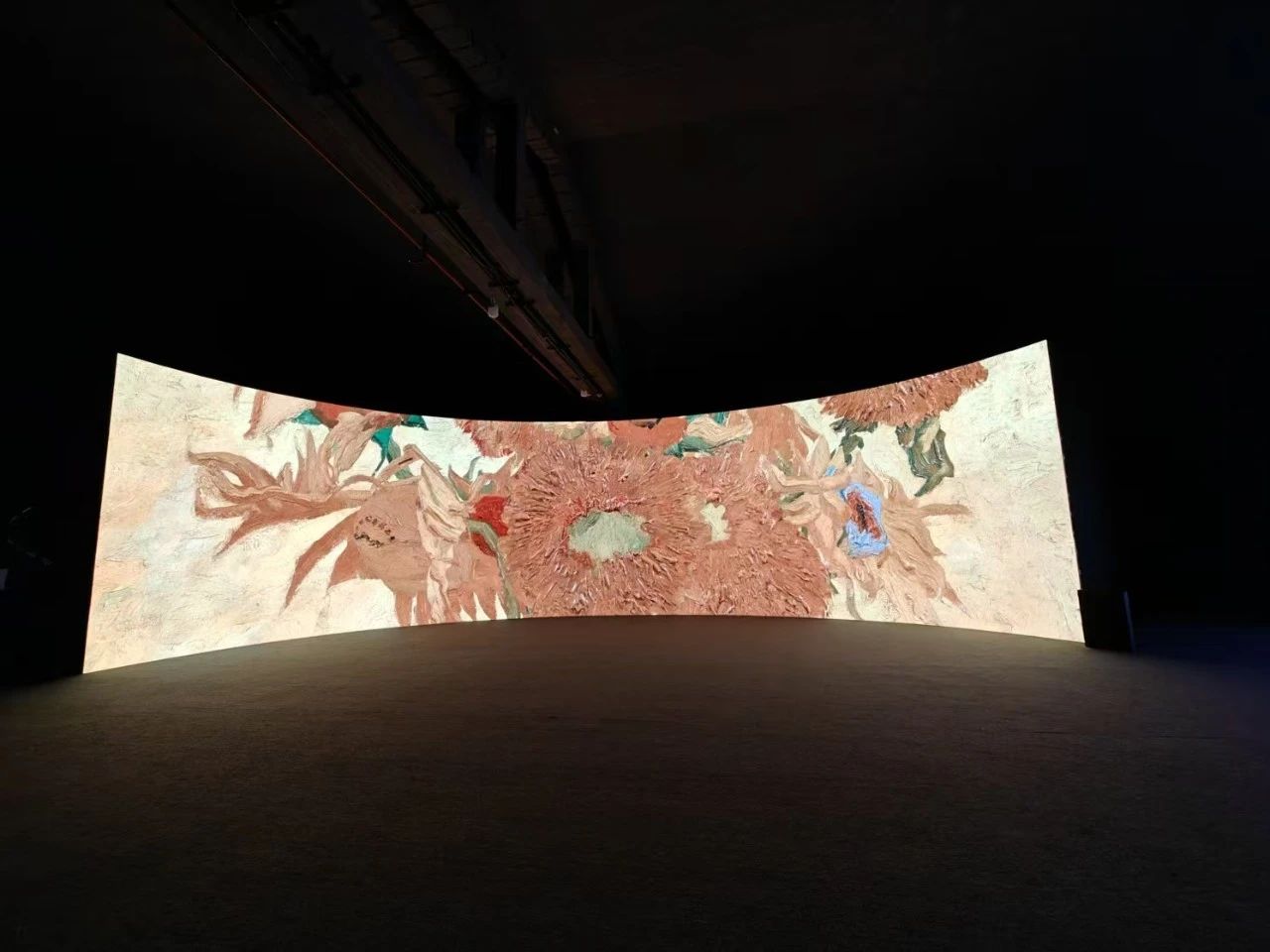

回答一:这是一组动画化的文森特·梵高经典绘画作品。我在完全没有使用任何人工智能工具的情况下完成了这部作品,采用的是传统的三维计算机图形技术,在今天看来可能有些“老派”。不过,我很高兴有观众以为它是用AI创作的,这在某种程度上也让我间接为AI技术的发展做出了推广。我认为这些新技术非常酷,正在帮助越来越多的人创作出更美、更丰富的作品。

我从2004年就开始尝试将绘画变成动画,仅仅是因为我热爱这件事。作为一名艺术家,我始终希望跳脱静态图像的边界,在另一个层面上去表达思想。至于梵·高系列,最初是应一些客户的要求制作的,但最终他们没有资金支付,我便决定自己将它推广出去。

我确实喜欢梵·高的作品,尽管他并不在我最钟爱的艺术家名单前列。我更偏爱一些古典大师,如布鲁盖尔、博斯、凡·艾克、伦勃朗、达·芬奇,或者是像安德鲁·怀斯这样的当代艺术家。尽管如此,在与梵·高的作品相伴的创作过程中,我感到非常愉悦,也收获颇丰。

回答二:沉浸式艺术为观众提供了更广阔、更深层次的感受与思考空间,它使人们不再只是“观看”,而是真正“进入”作品,从而拓展了叙事的可能性。

《挚爱唯一》展映现场

点击看大图

《挚爱唯一》视频

回答一:《90分钟的宇宙观》是一件由卫星在轨飞行数据驱动的“太空-地表”协同交互影像装置。它以人造卫星绕地球飞行一周90分钟的“星下点轨迹”为依据,结合轨迹途经地表区域内人类对太空想象的文本和图像数据集,开发出一部汇集人类宇宙观的可交互数据电影。作品实质是一部计算机程序,由内嵌在程序中的数据集、算法生成的数据电影、卫星飞行界面、交互控制器等几个部分同步联动组成。

这件作品源于一个中国空间站的太空艺术项目,那时的一则新闻吸引了我的注意:在国际空间站执行任务的欧洲航天员,经过北京上空后,发布了一句描写宇宙景观的中国古文。这则新闻的启发下我开始思考,如果旅行的轨迹提升至行星尺度,那么途经的每个地点,都蕴藏着无数人类对宇宙的感怀,这些感怀跨越时间,留在历史中的每时每刻,可能是无数个文本。将这些轨迹点上人类每次仰望星空的时刻连接在一起,就汇集了人类文明中对太空的想象,也可以说是人类宇宙观的集合。这个集合是一部由不同地域文明的片段拼贴而成的剧本,可以创作一部数据电影。

回答二:我们构建叙事的可能性,在新的观察视角、媒介技术和对时间与空间的想象力加持下,已经远远超过现有电影的既定概念。沉浸式艺术是一种可操作的,进入未来影像叙事的创作途径,对于不同艺术家而言,方法也多种多样。我的作品是运用数据集、卫星等今天科技环境中的材料与条件所展开的创作实践,与电影叙事对照而论,这件作品的不同之处在于它使用了卫星的轨迹数据,并从数据集中发掘出一种结构化的旅行文学,依此创建了“太空-地表”协同的交互体验,在作品叙事结构和空间体验方面,都融入了今天的科学方法,和超越个人经验的艺术启发。

数据集是这件作品的主要材料,它由飞行数据、地理信息等技术数据集和人工摘取的文本和图像相互嵌套组合而成,在体验作品的过程中,也要求观者付出“非常规的努力”来游历海量数据文本,穷尽它的各种可能性,所以我也将作品内嵌的数据集组合看作一种另类的旅行文学。借助卫星航迹数据,作品也特别探索了现场装置与地外卫星联合互动的交互体验。卫星是作品的太空支点,其飞行轨迹数据与投射在现场天幕的影片相匹配。卫星航迹作为数据触点,就像唱片上面的唱针,通过精确操控位置变化,使卫星划过丰富的地理表面,触发时空中人类对太空的集体记忆。在这道星下点轨迹的时空剖面里,可以观察到来自不同文明的宇宙观的巨大变化,这种巨大的差异在一条轨迹中连接起来,成为跳跃的统一体。而观者可在视觉空间与文学空间的混合体验中自主导航探索漫游。

《90分钟的宇宙观》展映现场

点击看大图

《90分钟的宇宙观》视频

回答一:这件作品是为2023年与湖南博物院合作的《神游》展览项目创作的,主要是根据量量(编注:张小涛儿子)的符号和汉代马王堆帛画的对话而产生的关系和思考。

回答二:数字艺术是跨学科跨媒介的融合,对于我来说电影太复杂了太难了,而数字艺术显得更容易操作和实现,这也是用科技向古代文明的致敬!这也是一种转译,去重新发现传统。

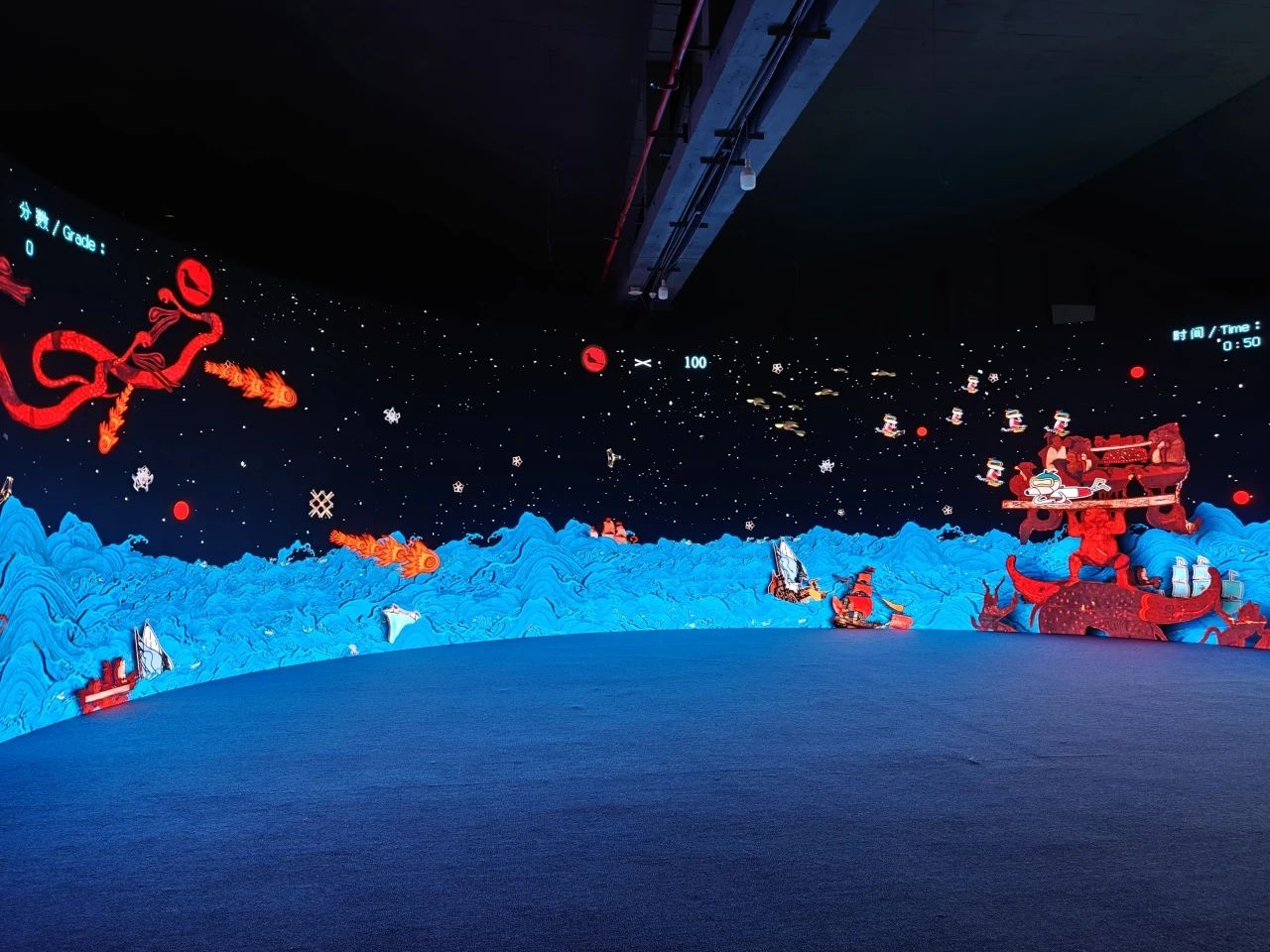

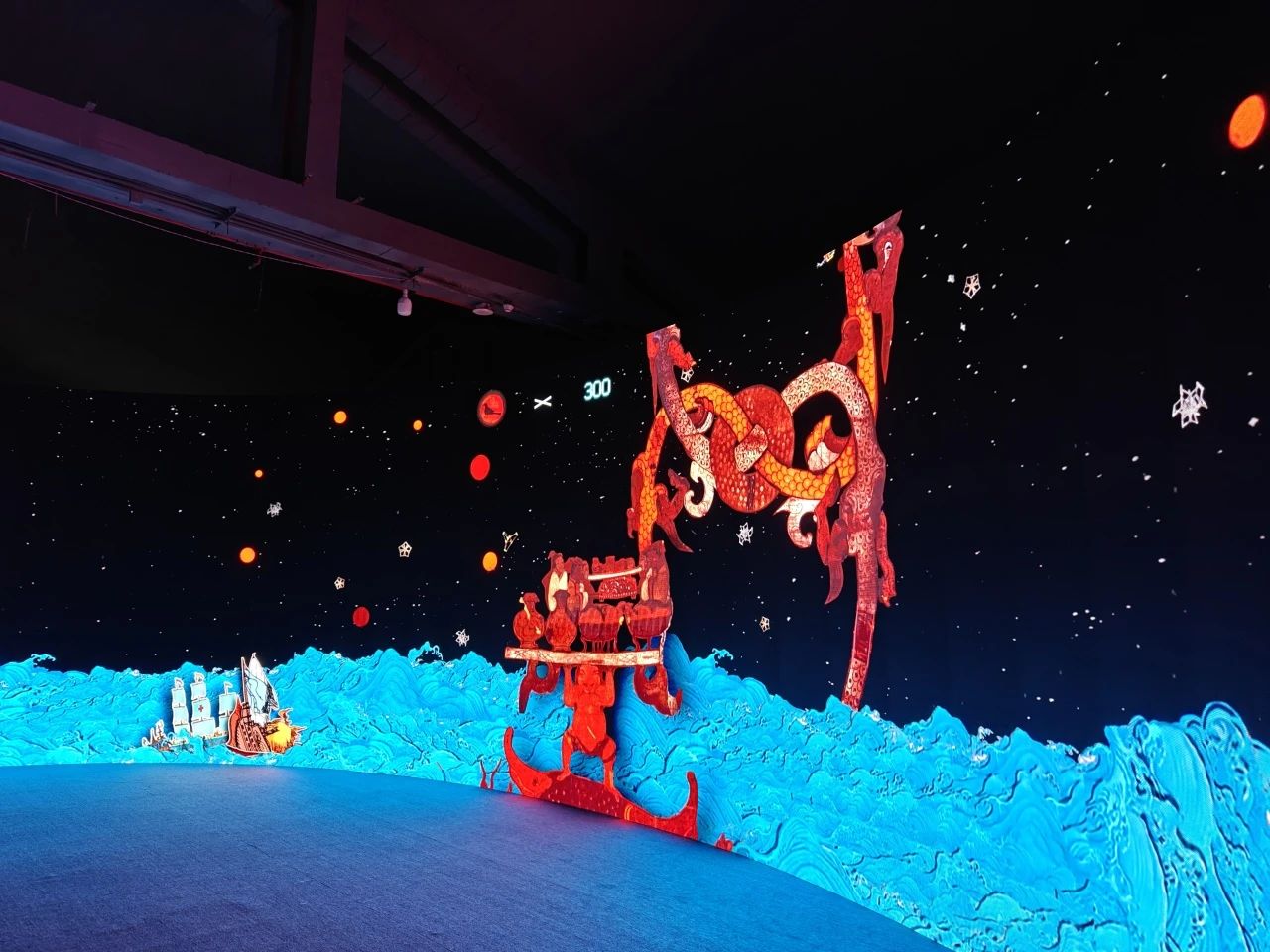

《神鸟》展映现场

点击看大图

《神鸟》视频

用前沿影像技术将深刻思考具象化,艺术家们将观众的感官与情感编织进叙事网络,打破银幕的桎梏,让影像的观看不断升维。六位艺术家的创作实践,共同勾勒出沉浸艺术的未来图景。“无界∞沉浸单元”将继续推出艺术家们的深度访谈,追踪技术与艺术碰撞的火花,欢迎大家持续关注。

本单元由河南广播电视台·大象元数字科技股份有限公司支持,哈密谦益瑞祥大数据技术有限公司·博大算力(北京)科技有限公司联合支持。光影交织,邀你共赴!