《2001太空漫游》中,几乎是影史上最经典的蒙太奇诞生了:猿人将一根骨头扔向空中,镜头切换的瞬间,一艘飞船飘过茫茫宇宙——数百万年的时间被压缩在数秒之间。

《2001太空漫游》是斯坦利·库布里克“未来三部曲”中的第二部。如今现实时间早已超过“2001”,而影片的未来感与宏大的哲学命题依然超于时代。影片甫一开始,库布里克就以奇异的镜头震惊到了观众:长达三分钟的无声纯黑画面。后来评论人为这五分钟赋予了各种内涵,或是象征宇宙的广袤与终极的虚无,或是利用银幕的“黑”与影片中石碑的“黑”相照应,让在座的观众都成为仰望神迹的一员(亦是猿),也有可能仅仅只是出于上世纪六十年代的放映习惯——留出足够的时间便于观众进场。种种争议都想触及这场“太空奥德赛”的哲学核心。

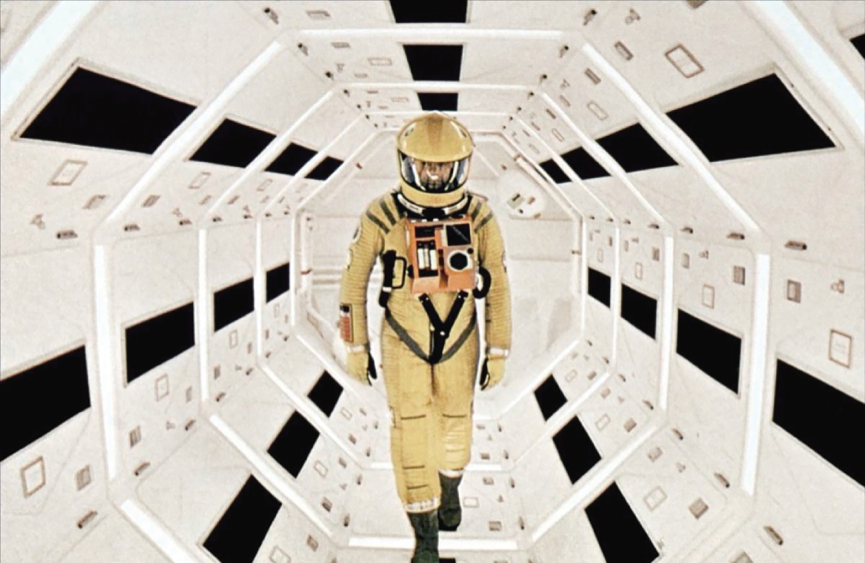

与特效、镜头语言、配乐相比,这部电影的剧情、台词、人物反而显得不那么重要。《2001太空漫游》继续发扬着库布里克鲜明的视觉风格,即在封闭的空间中凸显戏剧冲突。在危险太空环境的外在压迫下,飞船的大封闭空间、修理仓的小封闭空间,两者在设计上都营造着引人屏息的气氛,加之未知敌人的存在,无法出逃的恐惧被加倍放大。以封闭空间压迫观众心理——包括《地心引力》和《异形》在内的后世太空科幻题材影片中都反复使用这一技巧。

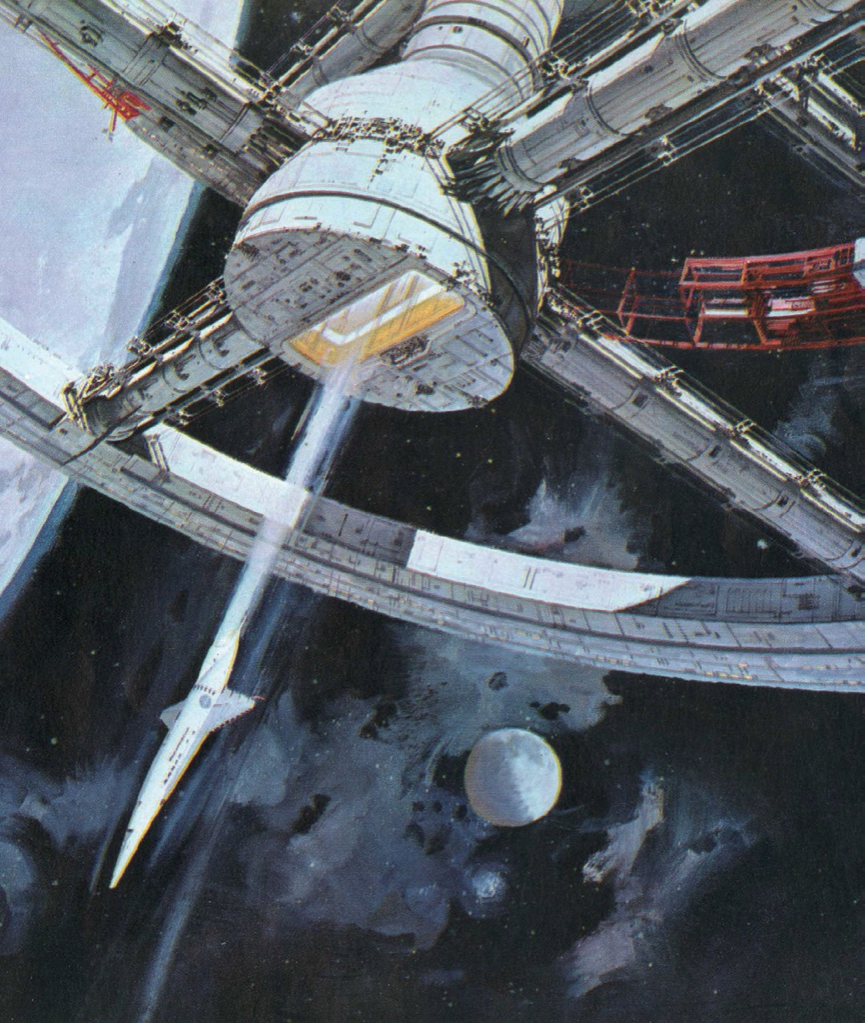

与内在紧张相对应的,是外在虚无。通过环境光源的精巧设置,将宇宙的无垠与孤独通过光的形式,切割出来,同时也应和着未来世界的科技感。纯白的宇宙飞船、华丽的空间站,这些在人类眼中的庞然大物,在静默的太空中显得如此渺小,只有船体反射出的点点金属光辉点缀无声宇宙——宏大感油然而生。

影片中,智能电脑“HAL”控制着整座飞船,不断闪着红光,监视人物的一举一动。在HAL与宇航员等人抢夺“话语权”的段落里,镜头不断在宇航员的镜头和HAL视角间切换。此过程中,HAL没有说过一句话,却为后面HAL破译二人的唇语埋下了伏笔。HAL被设置了所谓的“意识萌发”与“别样情感”——诱骗宇航员出外维修,切断供氧装置等一系列行为——是库布里克对人工智能的超前想象。最后被断电,彻底失灵前,它“唱”起了《雏菊》。全片最富有人性的段落,竟然是人工智能被关闭前的叹息,无疑是电影的点睛之笔。

电影结尾,飞船载着主人公向着宇宙深处飞去。变幻无穷的光束、抽象色块、太空画面向他袭来,也向观众袭来,一场长达十分钟左右的视觉冲刷持续不断。与“扔骨头”的一秒数百万年相反,库布里克真真切切地让观众感受到时间对感官的冲蚀性:镜头中的时空与意向符号被急剧压缩,把无形的时间化为有形的视觉“暴风”。有人被这种猛劲所震撼,也有人被其吓退,而无论如何,库布里克都开辟了前无古人的艺术表达方式,而后来者鲜少尝试。

影片的最后是一张婴儿的脸,在类似超现实的子宫体里,俯瞰地球。在《查拉图斯特拉如是说》的昂扬中,生与死,文明的诞生与毁灭,宇宙过往与人类未来,在新的时间法则中轮回。

论起电影数字特效的开拓者,很多人第一反应是《星球大战》,其实《2001太空漫游》早就展现了特效的魅力,自此科幻电影迈入了全新的视听时代。库布里克是个偏执的完美主义者,在上世纪六十年代有限的技术条件下,几乎完成了全部设想,许多镜头未必逊色于今日的视效大片。

《2001太空漫游》拍摄于1965年,但1968年才上映。背后资方米高梅公司担心库布里克把制作战线拖得太长,曾问他:“2001究竟是片名,还是上映时间?”——完美主义可见一斑。故而,乔治·卢卡斯才会如此评价这位导演:“对于大部分人而言,电影是门工业;而对于库布里克而言,电影是门手工业。”